最近刷到上海这位教授的家,我盯着照片来回看——原来“去客厅化”不是拆了客厅,是把客厅从“社交道具”变成了“生活本身”,每一寸空间都长在“舒服”的点上。

你有没有过这种糟心体验?

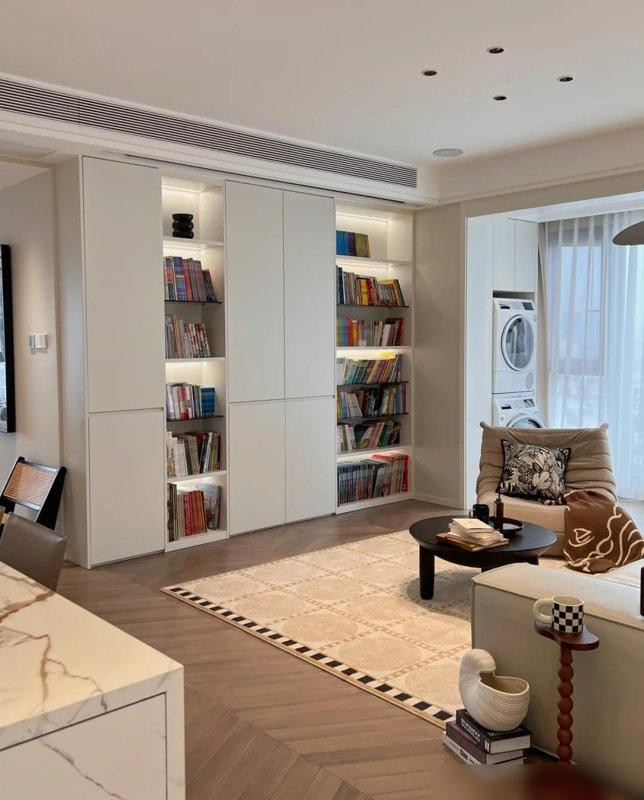

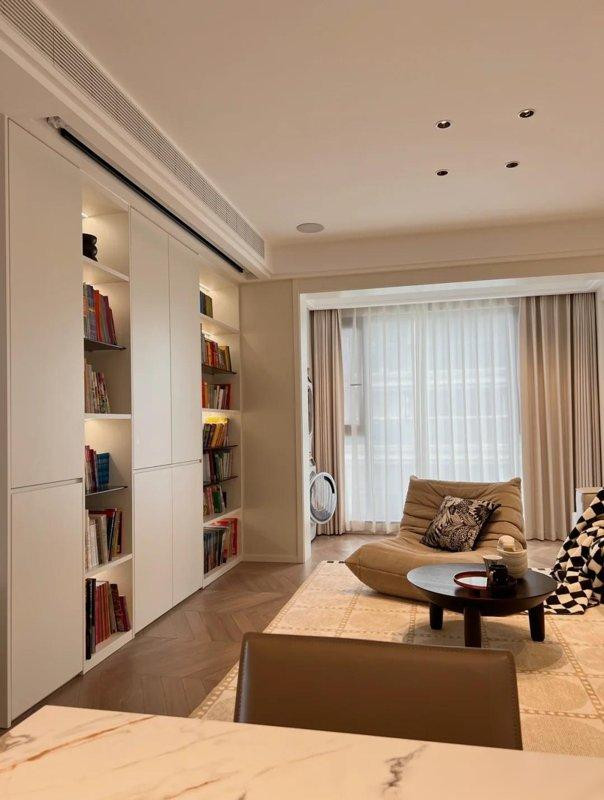

传统客厅的“沙发+电视+背景墙”三件套,买时觉得“必须有面子”,住久了才发现:大L型沙发占了半间屋,一年到头没坐过几次,反而成了堆快递的“临时货架”;电视开着也是当背景音,大家各自刷手机,连眼神交流都没有;花大价钱做的岩板背景墙,除了拍照好看,擦灰都要踮脚,完全没“人气”。但教授家的客厅不一样——没有电视墙,取而代之的是整面从地到顶的书墙,排满了翻旧的书和旅行带回来的小摆件,阳光斜照过来,书脊的纹路都泛着暖光;中央就摆了个浅灰沙发和黑色小茶几,哪怕把沙发搬走,空间也不显得空,因为左边通着书房的地台,右边连着重餐岛,玄关一推开门直接能看到厨房的烟火气,整个空间像块“会呼吸的海绵”,装得下看书、做饭、聊天、甚至临时睡一晚的所有需求。

我突然懂了,“去客厅化”的核心不是“消灭客厅”,是把“用来给别人看的客厅”改成“自己天天用的客厅”。比如那面书墙,不是摆样子的假书——教授说他每天下班先抽本书,窝在沙发里翻两章,比盯着电视刷短视频踏实多了;天花板上的伸缩投影,平时收起来,墙面干干净净,想看电影了拉下来,就是家庭影院,比传统电视灵活一百倍,还不占地方。你说,这样的客厅,是不是比“摆着大电视等客人夸”更贴心?

还有空间一体化的设计,太戳当代人“怕孤单”的痛点了。比如做饭的时候,家人可以在岛台边上剥蒜、聊天,不像封闭式厨房那样,做饭的人孤零零在里面“坐牢”;朋友来家里,不用挤在沙发上尴尬看手机,而是围在岛台一起做蛋糕、煮咖啡,香味飘满整个屋子,连空气都热热闹闹的。我闺蜜家去年也改成这样,周末请我们去,大家站在岛台边上烤肉,有人翻肉,有人调酱,有人举着冰可乐起哄,氛围比以前“正襟危坐”的客厅聚会舒服一万倍——原来最好的社交,从来不是“排排坐”,而是“一起忙”。

细节里的“治愈感”才是最打动人的。比如玄关的无把手通顶门,底部留了十公分空当,不用弯腰找鞋拔子,直接把拖鞋踢进去就行,进门第一步就“松快”;洗衣阳台的长虹玻璃门,半透半遮,里面的洗烘一体机和定制柜整整齐齐,不用把脏衣服堆在客厅碍眼;卫生间的极窄边框门,比隐形门实用一百倍,推开门就是哑光石台上盆,再也不用擦光面台盆上的指纹;卧室的弧形色彩墙,打破了直角的生硬,墙角摆着几个机器人造型的小柜子,像藏了颗没长大的童心;电动升降桌能坐能站,居家办公再也不腰酸背痛;落地窗的地毯软乎乎的,窗纱飘起来的时候,阳光像撒了层金粉,连风都变温柔了。

其实现在很多人装修,都在从“装给别人看”转向“装给自己用”——比如之前火的“断舍离”,比如“小户型扩容术”,本质都是“把空间还给生活”。教授家的“去客厅化”,不是标新立异,是想通了:房子是用来住的,不是用来拍朋友圈的;客厅是用来“过日子”的,不是用来“招待客人”的。你想想,每天下班推开门,看到满墙的书,闻到厨房飘来的饭香,家人在岛台喊你“洗手吃饭”,这样的画面,是不是比“空荡的大客厅”更治愈?

有没有人和我一样,以前觉得“客厅必须有电视”,现在却觉得“有书有光有家人”才是客厅该有的样子?你家的客厅是“面子工程”还是“生活主场”?欢迎留言聊聊——毕竟,最舒服的家,从来都不是“别人觉得好看”,而是“自己住着开心”啊!